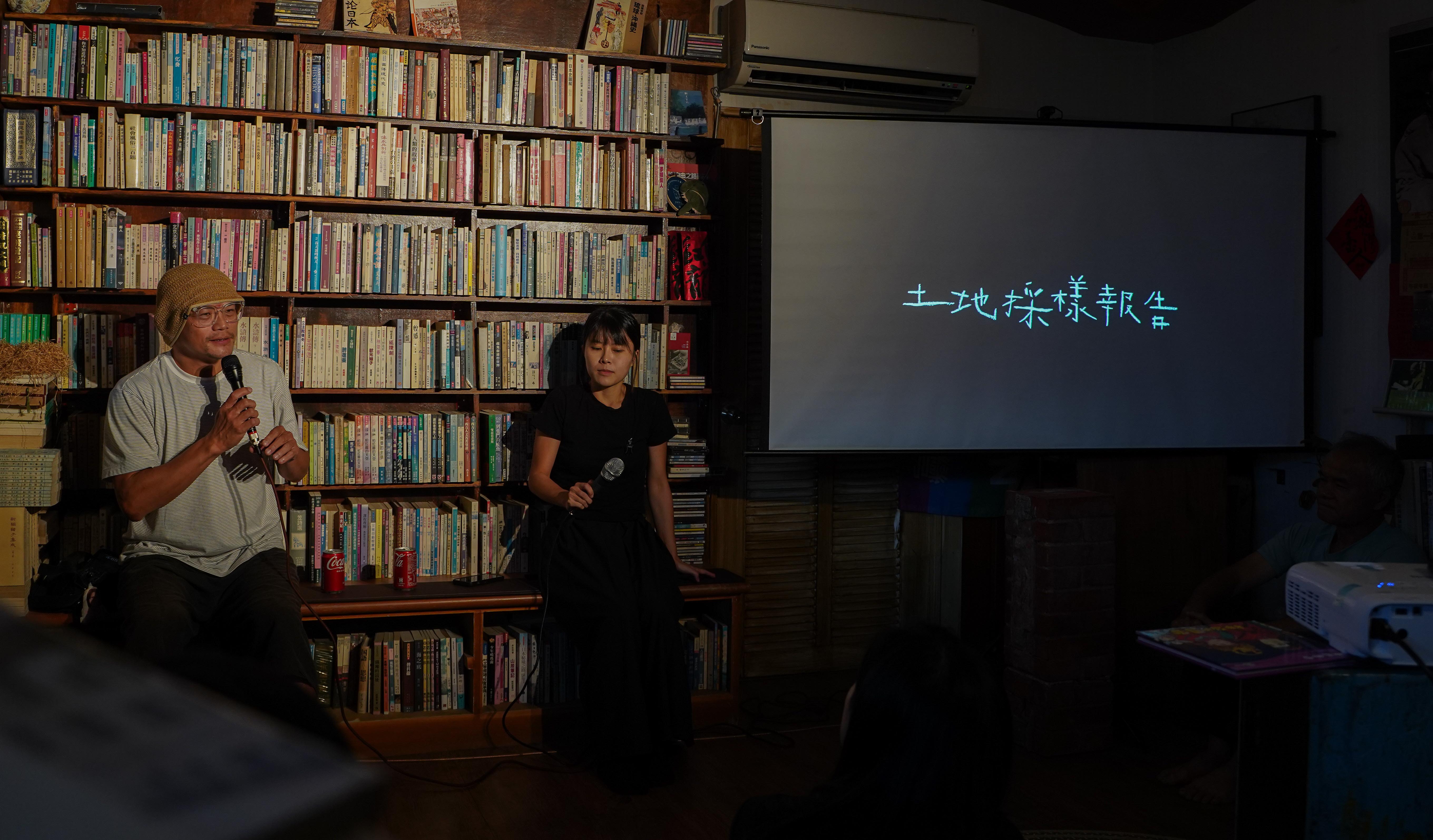

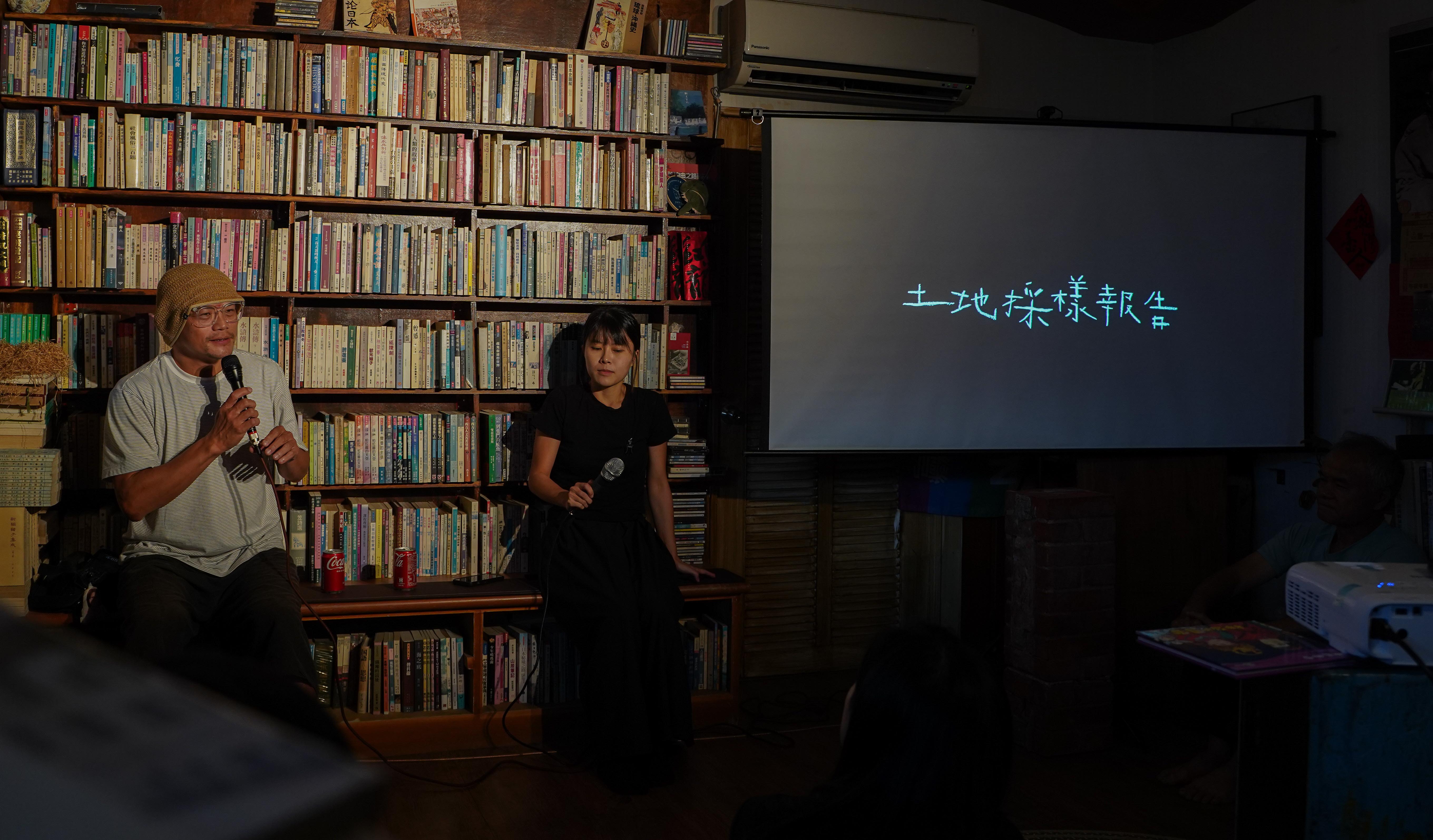

《土地採樣報告》放映會與談紀錄

語音錄製|王耀萱

攝影|蔡晉德

文字整理|游婷雯

與談人:

關於創作動機。

創作者:

跳進去題目之後發現,自己沒有那麼正義,即使農地上噴了很多農藥,我可能還是一樣喜歡這樣的風景,

這促使我必須更誠實地面對這個議題。這樣的反思讓議題必須回到個人,裡面涵蓋個人記憶,

以及我對家鄉風景的情感依附。所以我很難以明確立場斷言我到底正在反對什麼,或支持什麼。

所以這個計畫的開頭就是在展現土地出售議題對我的複雜性。我不確定該怎麼面對這樣一個複雜現實,是矛盾,或是無力,都在我的第一件作品《耕作一塊可以賣的地》,然後後續才有延伸系列二、三,《土地採集報告》是系列三。

與談人:

你的作品讓我很親切,因為其實我自己的學校參與了蠻多這種土地上的紀錄片的拍攝。在最早,我的感覺跟你也一樣,就是覺得保護應該是一個非常正義的,是不需要質疑的事情。可是震撼的是當初在2014年的時候,宜蘭曾經有一波土地運動,可以說是宜蘭歷史上比較大規模的土地運動,在過程中我很驚訝的是,其實大部分的這些土地的販賣,牽涉到很多的世代、世代間的經濟轉移,以及其中的不得已。strong>所以我覺得在看你的作品的時候,那個衝突感把我拉回2014年的現場。我不知道大家知不知道我們每一個人離開這個世界,都會留下一些財產,這些財產在宜蘭很多的狀況下是土地,當我們有複數的子孫的時候,這些財產就必須被分開,然後他就會這樣子,不斷的被分得越堆越小越堆越小,直到土地養不起一個人,它只好使用轉生的方式,變成另一種財產,不曉得你怎麼看這個過程。

創作者:

回到這個作品,基於你剛剛講的那個狀況,我很好奇老人家的想法。因為我剛剛提到我的動機來自個人情感與家鄉印象。這讓我更加好奇住在這裡更久、更長的老人家對土地出售的想法。好像他們應該會對田園地景有更強烈的情感,那他們怎麼看待這件事?他們的土地被賣掉之後,他們會跟我一樣忿忿不平,充滿情緒。所以《土地採集報告》第二部分就是一段與老人家的對話。

與談人:

那段對話中有聽到那個點,就是他們會把他們的不捨埋藏在對子孫的給予上。其實他們是贊成可以賣地換錢的,這個很大部分是因為他們把人看得比土地重要。所以,為了成全子孫,他們就覺得這是一個可以被接受的,但是自己不樂見的結果。

創作者:

在聽你這樣詮釋之前,我沒有這樣子想過。我只停留在對老人家回覆的好奇,它超出我的預期,其實這個挖土的動作,我原本是在詮釋那個老人家就是好憤恨,然後可以看到影像中的身體就一直在挖土。得到這個音檔後,是超出我預期的,有另一種韻味,在剛剛老師的描述裡,老阿嬤有自己的立場。所以我真的很喜歡這一個音檔,它的內容超出我預期的狀況,跟我想的不一樣。那好像在影像中那個女孩的行為就不再是那個老人家的行為,一直是她的固執,自己的一些個人念頭,然後一直去很強烈地去問阿嬤一些自己想要的問題。

與談人:

因為我不是土生土長的宜蘭人,所以當我看到土生土長的宜蘭人,在看待自己家鄉的方式的時候,可能會有本質上的不一樣,我是因為喜歡這裡才選擇來這裡,我是有選擇權,可是我想你是沒有選擇權的。那我為什麼會喜歡這裡,其實就是「一眼一瞬間」。我在台南長大,很不情願的,被分配到宜蘭教書,可是就是那一眼,「當我從北宜公路這樣下來的時候,就覺得這裡美得可以成為家的地方」。這是我對宜蘭的第一印象,所以你對故鄉的第一眼印象,也是推動你去做這些創作的原因嗎?

創作者:

關於變化它好像就是有一個對照的時間軸,現在跟以前,我感覺到的地景變化,才生產出來的強烈的創作動機。您剛剛提到第一眼,我覺得我好像沒有什麼第一點,畢竟我就是生長在這。但是這讓我想到,我每個禮拜都往返宜蘭跟台北,出雪隧的風景就是我的第一眼,因為國道五號架在整個蘭陽平原上面,挑高的狀況,變成一個觀察的視角。我會不自覺地盤點那些出售立牌,不是因為做這個題目才出現行為,因為就是廣告,很大,又很鮮豔。當然還有一些溫暖的畫面,但可以說,高速公路上的畫面成為我現在對宜蘭的第一眼。

與談人:

回到你的作品裡面,我看到你用了好多不同的方式去接近這個土地,你說挖一個洞,原本是要模擬長輩的想法,那跑步應該就是你的字面上是有寫:不斷地往前奔跑。

創作者:

第三部影像其實有一點是在講我的那些感覺情緒,也想讓大家感受到到底有多麼多的農地正在被販售。所以這一年就是一直在跑這些農地。其實我原本的計畫是在每一個地點做一些身體舞蹈,但是當我架設好攝影機,然後面對那個環境,身體要動作的時候,會不自覺地更誠實地面對自己的身體,因為舞蹈不是我面對這個環境的動作,所以我就開始跑了,奔跑就作為一種自己的盤點,一直往同一個方向跑,水流也往同一個方向一直流。在剪輯上,是有隱喻的:現在宜蘭高鐵又要開始,要開始施工了,小時候以為國道五號是最後一項橫跨台北與宜蘭的交通工程,但好像還有高鐵,是一直往前,不知道有沒有盡頭的感覺。我其實也不確定這個是我完成作品後的詮釋,還是我有意圖地在操作這份感覺。

與談人:

我看到你跑的時候,其實就就是會感覺到這個是小孩子會做的行為,就是小孩子很喜歡做這件事。因為我女兒小時候被狗追,然後他就像是會飛的那種,就這樣跳跳跳,因為華德福的田會放很多石頭,它就要跳跳,還跳過鋼筋,那個畫面好漂亮,好有印象。你一提到高鐵,我不知道大家對高鐵的想法是什麼,但是就是原來從雪隧到高鐵,也不過短短20年就是,2006是雪隧通車,2025高鐵環評通過,短短二十年,我們印象中的宜蘭,似乎大部分都改變了。所以你一直往前跑,會往哪裡去?關於你的情緒,你有沒有覺得這個作品會繼續往下走到什麼地方去?

創作者:

如果你說的終點是以這件作品來說的話,我很難給它一個目的地,就像是那份感覺,在社會發展的敘事線上不會知道盡頭在哪裡。如果我的行為是在象徵這件事情。然後,剛剛老師講到那個田埂,我很有感覺,因為我其實覺得他這是屬於生活過在這裡的一種證據,因為看這樣跑的好像也有點快,還是但其實很難跑,因為田埂的土坑坑疤疤的,還有雜草的干擾。但這些都是屬於生活在那裡的人的某種身體記憶跟平衡感的遊戲練習,作為我是在地人的證據。

與談人:

我覺得比較難解讀的應該是第一部分:土壤、水泥、環評。因為第一部分,非常的科學,聽說做這個實驗的科學家也在現場,可以介紹一下嗎?

創作者:

他現在在台大裡面處理生物分子實驗室。

那我繼續幫實驗者講好了。會將科學實驗納入創作,其實跟高鐵的環評有關。在2022年宜蘭高鐵開始進入環評階段,但我卻感受到一種不能參與、被排除在外的疏離感。

當然這個實驗的內容本身也是我有興趣的。我記得自己很小的時候就曾經問過:如果一塊農地被蓋成農舍,而那個人後來又不住了,那這塊地怎麼辦?假如我們把鋼筋水泥全部挖掉,它需要多久才能恢復到能耕種的狀態?這個問題一直沒有人能給我答案。

所以,這個實驗的設計,某種程度上回應了我自己的疑問和好奇。它不只是實驗的形式,而是一個讓我可以親自面對的問題。最後,我還請一位小朋友來念相關的內容,就是希望大家能夠感受到,身為在地人,面對高鐵環評的那種矛盾感:一方面它具有統計學意義和科學上的公信力,但另一方面,在整個過程中,我卻沒有任何參與的可能,那種被隔絕在外的狀態。

與談人:

那我可以問一下,在做這個實驗的時候,你原本預期的結果,跟最後實際出來的結果,有沒有落差?或者,你自己對這個實驗的想法是什麼?對了,你是宜蘭人嗎?

實驗人員:

我是桃園人。嗯,我想一下喔,其實跟我原本的預期差不多。因為水泥本身是一個鹼性很高的物質,所以我的初步想法是,當我們做培養實驗的時候——就是把菌養在培養基裡面——結果應該會是菌的數量變得很少。這個部分後來的實驗結果也確實和我的預期差不多。

不過,在後面我們加了一些分子生物學的實驗後,從比較大範圍的角度去看,就發現結果跟我一開始想的不太一樣。

對,所以從這張結果圖來看,先講科學的部分。最左邊是沒有加水泥的對照組,左邊數來第二個是有加水泥的。從活菌的培養結果可以看到,有長出那個像血一樣顏色的菌落,那代表它是活的。但在加水泥的組別裡,數量就明顯減少了。而且我們的處理時間只有一個小時,就已經出現這麼明顯的差異。

所以其實,這個結果跟我原本的預期差不多。

與談人:

很多年前我有看過一些相關的資料,雖然研究的目標不太一樣,但結果都指出,這些水泥殘留物其實會對有心想做有機耕種的農夫造成影響。特別是重金屬殘留的問題。那回到你剛剛提到的水泥部分,因為水泥是高鹼性的物質,你可以再更具體地分享一下,它的構成是什麼嗎?

實驗人員:

其實我對水泥的組成沒有深入的了解過,我們直接拿市面上常用的商用水泥來做混合。對我來說,這比較像是一個科學展演的過程,想先看一下實驗結果會是怎麼樣。

至於後面的結果。我們用分子生物學的方法去分析,發現原本在沒有加水泥的處理組裡,有一些菌存在;但在加了水泥之後,它們的比例相對減少。於是我們推測,可能是因為鹼性物質導致原本的部分微生物死亡,釋放出一些生存空間。這樣的狀況下,就有可能讓一些耐鹼性的菌開始出現跡象。不過,這還只是初步推測,實際上可能需要更進一步的實驗才能確認。

與談人:

作為一個素材,這個實驗的結果其實很有視覺效果,看起來有點像色盲檢測圖裡的畫面。那種混亂的狀態,也讓人聯想到水泥本身的質地。因為水泥裡面主要的添加物,像是焚化爐的底渣、飛灰,還有鐵等基礎元素,其實都是工業副產品。比如像在竹科裡面用的廢溶劑,有時候就會被拿來當作助燃劑。這些東西的影響,其實可能會以很多不同的方式表現出來。

我覺得特別有趣的是,你家在三星附近的田,拍下來的畫面好漂亮。但我自己在很多年前,帶學生去過龍德工業區、二七附近的田地,即使那裡沒有被蓋房子,因為沒有人願意耕種,那片田地依然會有異味。裡面長出來的作物,可能就是受到這些工業廢料、排放或水質影響而改變了性質。

所以雖然這些議題看起來離我們好像很遠,但透過你的作品,卻能給我們一個很具象的想像。尤其是你在作品裡提到的「區域性」的概念,讓我們看到環評其實是以一個統一的標準去制定的。但這個標準對宜蘭來說,未必真的是宜蘭人應該遵循或適用的。

有沒有人想要就這個再繼續對話呢?

創作者:

這個作品,我並沒有覺得它和紀錄片有直接的關聯。因為我一開始的想法,還是偏向空間裝置比較多。

不過現在看起來我覺得它確實帶有紀錄的價值。因為很可能我拍攝完過一陣子,那塊土地上的「出售」立牌就被拆掉了,接著就開始打地基、搭建結構。對我來說,這些過程都是一種「中間狀態」的展現。

在比較大的時間尺度上看,這些動作是瞬間就消逝的,但我把它們一個一個記錄下來,就好像捕捉到那個過渡的片刻。所以後來覺得,好像多少有踩到一點紀錄片的定義。不過,我想整體的敘事方式還是跟紀錄片非常不同的。

觀眾1:

我看到考古的意圖。從挖土然後跑步,我覺得跑步有一種很肉身測繪的感覺。透過你的腳把土地的長寬或位置記錄下來。strong>加上你說的盤點,但我會覺得好像在我的經驗裡,就是一種測繪。

創作者:

確實會有那樣的感受。因為當時身體在奔跑、在丈量這片土地時,那份經驗就變成一種非常個人化的環境測量。

觀眾1:

這讓我想到你高中路跑的時候,岔出路線,跑到田埂裡。

創作者:

哈哈哈對,在高中有一次沒有照規定的路線跑,結果就被記過。當時教官以為我們是想抄近路,但其實我們還繞了比較遠的路。

觀眾2:

與談人剛剛提到阿嬤的觀點,也讓我印象深刻。阿嬤之所以認為土地可以被出售,是因為在她的價值排序裡,子孫比土地更重要。這樣的心情其實沒有錯,因為當我們想到下一代,總是希望能留給他們一些東西。對很多人來說,土地是一種財富,最後會轉換成孩子所需要的資源。從我們城市人的角度來看,為什麼大家會想要在宜蘭買地、蓋農舍?因為宜蘭太美了,在別的地方找不到這樣的風景。當我們辛苦賺了一筆錢,想著退休時要去哪裡安頓,多數人就會想到宜蘭。strong>我覺得你們能在這裡長大,擁有這樣的環境,其實是非常幸福的。

不過,我也看到一個希望。就是像你這樣的年輕人,願意對自己的家鄉產生深厚的情感,這真的很珍貴。身為城市人,我們當然也想分享這份美好,可是我們無法自然地擁有,只能透過金錢購買一塊地,然後期待能在這裡重新培養與土地的連結,讓我們的孩子也能在這片好的環境裡成長。所以我在想,與其完全排斥外來的人,不如思考如何在制度上建立規範,避免破壞。像之前的運動,限制農舍建設,這就很重要。因為沒有規範,鄉村可能會一步步被財團與工業侵蝕,最後失去原本的樣貌。

我真心希望,你們除了持續透過作品與行動提醒大家之外,也能從制度面去推動維護。這樣宜蘭的美好才能被保留下來,同時也能讓外來的人以正確的方式參與,共同守護這個環境。

創作者:

你剛剛提到很的不同的感受,包括不同地方的人、長輩的排序,這些都是我讓我矛盾的,我自己有一種執著:「希望這個地方維持原貌」,正是我剛才所說的複雜感受。對我而言,這個議題非常矛盾。我沒有辦法阻止別人想要參與或進入這片土地,因為它並不屬於我;但同時,我也會產生「希望它維持原狀」的念頭,而我又不喜歡自己有這種想法,好像一旦這樣想,土地就變成了「我的」。

這樣的矛盾感,是我製作這一系列作品的動力來源。它既是創作、也是我在思考和自處的過程。所以,這個作品不完全是「倡議」,更像是在呈現議題的複雜面向,以及我個人的情緒輸出。就像阿嬤的發言,她其實不一定在乎土地,而是更在乎子孫能否持續獲得資源。或者像我在農地上跑步跌倒、挖掘時遇到的那隻雞、那隻蛞蝓,這些都是超出我預期的時刻。它們提醒我,作品裡不只是我自己,還有其他生命與事物的存在。

政策面是一條路徑,創作則是另一條路徑。身為一個影像創作者,我能做的,是誠實地面對自己與環境的關係,把這份複雜與多層次如實呈現出來。

觀眾3:

我第一次看婷雯的第一部作品時,完全看不懂,因為我平常比較少接觸藝術相關的領域。當時只是單純支持她,卻無法理解作品。今天在看完這個「紀錄片」或「不是紀錄片」的作品之後,再聽大家的交流,我才覺得自己過去那些模糊的感受被具體化了。

像是我們家也常經過許多被外地人買下來的農地。每次我看到,都會對我爸抱怨:「你看,又有人來買了。」那時候其實只是憤怒地宣洩情緒。但我爸總是回我:「那是人家的家啊,他們要蓋什麼你能怎麼樣?」一句話就讓我啞口無言,明明我心裡想的是「我在保護這片土地」,卻被這麼一句話拉回現實:「這又不是我的家,我憑什麼決定?」這個讓我想到影片裡的「加一,然後減一」,我想說點什麼,我明明就是在保護我的土地啊可是我爸隨便一句話,就又讓我退了。

剛剛與談人就問婷雯「一直奔跑,到底那個終點是什麼?」。對我來說,可能是「無感」。看多了、習慣了,就會變成視而不見。這個想法讓我有點擔心:如果一直看見土地被販售,最後自己也走到「無感」那一步,會不會對不起宜蘭這片土地?

今天看完作品之後,我才開始整理這種心情。原來這份擔心、這份矛盾一直在我心裡,卻從來沒有說出來。

與談人:

我先補充一個比較直接的觀點。剛剛婷雯提到「奔跑是沒有終點的」,但對我來說,這個終點其實是存在的,只是我們現在看不到。按照縣府現行的農地政策,如果不做改變,大約在五、六十年後,所有農地都會消失。

為什麼這樣說呢?因為依照目前的數字來看,每年大約會新增 1500 棟建物,每棟至少需要 700 坪農地。如果用這樣的速度來計算,農地很快就會被消耗殆盡。即使不是按照高峰期來算,就算以現在最低標準來估,一年大約 100 棟、每棟 700 坪來計算,五、六十年後所有農地也會被分割完畢。

所以問題不是「會不會無感」,而是「到時候一定會有一個確定的終點」。也就是說,50 到 70 年之間,將沒有農業空間。

觀眾4:

我簡單說明一下背景。如果大家對這個議題有興趣,可以從農舍政策談起。我本身在台大城鄉基金會的前身工作,現在隸屬於城鄉潮間帶,是一個規劃公司。我們的案子很多都與國土計畫相關,而在國土計畫裡,跟鄉村層級最直接相關的就是「土地利用盤點與調查」。

剛剛老師和另一位觀眾提到的問題,與農舍政策密切相關。根據現行規定,農舍最小面積是 0.25 公頃(約 2500 坪),其中 10% 可以轉為建築用地。因此一塊 0.25 公頃的農地,可以蓋一棟農舍。但實際情況是,許多農舍會用來做游泳池、造景、停車場,導致大量農地被水泥化。

與談人剛剛的計算,是依照「0.25 公頃」的基準,再用農業處的耕地面積去推算,最後得出一個有限的數量。換句話說,雖然國土計畫立法後,大家期待能限制農舍數量的無止境增加,但因為農舍條例本身具有法律位階,而且在國土計畫法之前就已經存在,所以為了避免社會反彈,最後國土計畫法仍保留了農舍的既有權利。這意味著:國土計畫無法真正阻止農舍的興建。

就我個人而言,我住在三星,雖然不是宜蘭人,但每天都能看到農舍在興建。常常是一段路就有兩、三棟同時在蓋。我不確定現在是不是比過去的「高峰期」還快,因為我沒有去查資料,但實際觀察的感受是現在仍然非常頻繁。這部作品讓我很受觸動。我是剛剛才知道高鐵環評跟這部有關聯?

創作者:

對!是一個形式上跟情緒上的動機。

觀眾4:

我想再補充一下。雖然現在高鐵的環評已經通過了,但大家要知道,這只是針對隧道本體的部分。真正影響宜蘭未來的,還在後面。

高鐵的工程大概可以拆成兩個層次來看:一個是交通建設本身,比如隧道、站體,這就是現在環評通過的範圍。但另一個更重要的,是未來車站周邊的土地開發。這部分才會真正改變宜蘭的生活樣貌。現在的規劃範圍差距很大,小的可能是一百九十公頃左右,大的則是縣府提出的四百多公頃。換算起來,大概等於十個羅東運動公園的規模。

這種開發模式,我們在西部的高鐵站都看過了,幾乎就是一個新的特區,蓋滿各種建築和設施。那對宜蘭來說,影響就會非常直接。雖然隧道的環評已經過了,但其實大家更應該關心的,是現在縣府正在做的「高鐵特定區規劃案」。它會成為說服社會大眾的依據,也會讓這麼大一片土地變得「可以開發」。

時間方面,高鐵蓋好可能還要三十年,但它帶來的影響,會是五十年甚至一百年的。我覺得現在就是關鍵時刻,會決定宜蘭未來的樣貌。所以我覺得這個影片很重要,我希望它發展更多的系列,也可以讓大家觸發更多有趣的討論,謝謝。

觀眾5:

一開始你的計畫我就看過,到現在看到成果,我覺得有一件事很棒,就是你沒有放過自己。對我來說,創作者跟議題之間的距離其實很微妙,你不可能像教科書那樣去做,因為那樣就失去了意義,也有更清楚的數據去處理。可是你選擇的是另外一條路:用自己的身體去碰觸這個議題,這樣就算我不同意你、或我不了解整個事情,我也能看見、能感受到你在做什麼、你在感受什麼。

剛剛討論時,我覺得你其實調動了一種「共同經驗」——大家可以一起參與討論,這是創作者和議題之間的一種很好的連結。我也知道你之後想往裝置藝術的方向發展,我覺得這樣很好。

今天再看一次你的作品,我覺得很有趣。它像是一個「自己在自打嘴巴」的過程:你先決定用科學去論證,但發現無效;再用跑步去論證,發現又無效;最後,作品變成了另一種處理方式。你用記憶、用過去去論證你相信的現在,雖然那個記憶不一定真實存在,但你把自己放在那個位置,去測量你與議題之間的距離。

所以對我來說,那個跑步的畫面很好,終於有種「把不爽表達出來」的感覺——很不爽,但又很清楚。那最後的狀態,其實就是在回應:你怎麼感受這件事情。作為一個進程,它很完整、很誠實,也很有意思,對不對?

創作者:

我有想過這件事。如果一開始那份科學報告,是請一位很專業、念得非常流暢的人來讀,甚至是專業配音員,那大家可能就會很努力去理解那些文字,整個過程就會被他帶著走,變得像是一份教科書式的報告。

但我最後選擇請一位小朋友來念。他念得不夠流暢,甚至會停頓、發笑,反而讓更多「感受性」的東西出現,會偏離文字本身,帶出一些在書面或紙本裡面不會出現的質地。這樣一來,就能讓人透過聲音去感受,而不是只停留在語言上的理解。

對我來說,這也是一種敞開的方式。如果今天是對議題還不熟悉的人或是跟我立場不一樣的人,他們可能會更有機會透過這個聲音進入,至少是一個感受上的介面。

觀眾6:

我有兩個好奇的問題。第一個是關於「挖地」的部分——當你真的坐進去土裡,待在裡面一段時間,那時候的心情是什麼?我很好奇。

第二個問題是,你剛剛有提到,這個作品最一開始是出自你對議題的複雜感受,不知道該怎麼面對。那走到現在這個階段,我想知道你的心境有沒有什麼轉變?或者說,你在追尋的東西,從一開始到現在,有沒有一些不同的答案?

創作者:

第一個問題——當我坐進坑裡的時候,其實沒有特別想什麼創作的畫面,因為真的蠻累的,那時候比較像是挖完之後,有了一個成果就坐在那裡休息,身體放鬆的狀態。那兩個坑,一個是有很多樹根的,比較難挖;另一個是剛收割過、比較好挖的坑。

第二個問題——如果說到作品整體的階段性,其實現在已經到了系列三了。最早的系列一,是做《一塊可以賣的地》;系列二,是建造一間「可以賣的房子」。在系列二裡,我用水泥和鋼筋搭出一個售字的結構,那個邏輯和《一塊可以賣的地》是一樣的:我同時在做耕作,用防蟲網、遮陽網,但耕作出來是一個大大的「售」字。

不過,回到這部影片的動機,單純是想讓大家知道這塊土地上正在發生的事,有更多現況的描寫,也有情緒上的觸發。就階段性來說,我覺得自己其實還停留在很前面。我還沒有覺得自己已經走到一個「總結」或「答案」的階段。反而比較像是還在處理那些最初的憤怒、不滿,還有從小到大累積至今的情緒。

觀眾7:

我想回應一下,我覺得這部作品很美,拍得很美,剪的方式也很漂亮。我也是宜蘭人,也是這間書店的老闆。我小的時候,正好是雪隧剛開通的時期。以前有一次講座我就直接說過,我超討厭宜蘭。這種討厭感,我也是花了很多時間才去想通,去承認這一份討厭就是包含就是一直看到售字,然後看到這個農地變少啊什麼什麼的,因為那種討厭,來自於一直看到山被削掉、農地變少的無力感。

剛剛有一個畫面我覺得很美,就是泡在水裡。其實,當我被縣政府逼到很難受的時候,我也會選擇去泡水。因為有時候面對這麼大的議題,我們可能沒有辦法真的去處理,只能透過身體感受土地,無論是跑、泡水或挖土。

後來我自己的解方是開了這家書店。或者是在社會議題裡,不斷表達憤怒、帶辯論團段,或用不同的方式去了解和討論。這樣的表達方式,讓我覺得更誠實,也讓我對「賣地的老人家」、想買地的外地人,甚至那些買不起地賣不掉、只能去都市的無力青年,因為這個這個作品去感受,無論是50年後、70年後會不會不見或者是會變成什麼樣子,但是我們現在能做的就是或者是我們現在至少還有田,還有什麼的時候,我們能做一些什麼東西,然後因為我覺得畫面很美會讓我們想起就是土地真正可以給我們的回饋,而不是說一直逃避你對土地的複雜情感,或者是一些憤怒,我覺得畫面很美這樣子,謝謝。

觀眾8:

我跟你一樣,也有那種憤怒。只是你把憤怒和複雜的感情拍成了一系列作品,而我的憤怒和情緒,則是讓我去當了一個農夫,甚至找了朋友一起買農地。對我來說,那個感覺很像你在影片裡挖的那個坑,把自己埋進去。那種狀態很具象——好像我也把自己埋下去一樣。我現在也還在體會這個過程,裡面有很多矛盾和複雜感。我今天會來,也是想看看別人是怎麼處理、怎麼理解這些矛盾。對我來說,你的影片很重要,因為它讓我意識到,原來有人也在面對一樣的情緒。

整個影片裡,我印象最深刻的一句話,就是阿嬤那句「來來去去」。我覺得自己現在正感受到那個「來來去去」的狀態。為什麼阿嬤在很長的沉默之後,才在孫女一次次追問下,說出了「來來去去」。所以謝謝這部影片。它讓我在這段很煩亂的時間裡,可以再一次誠實地感受到自己內心裡那些複雜的情緒。

觀眾5:

我覺得作為創作者,需要時時刻刻提醒自己:現在處理的是哪一個層面的事情。因為組織或運動,它有它的實際情境要去面對;而創作,處理的層次就不太一樣了。

所以當我們在回應議題的時候,要知道自己的範圍在哪裡,並且好好回應那個範圍。但我覺得有些人會出現一種錯覺,以為透過創作就能「處理運動」。但其實兩者面對的是不同的層次。

創作當然有它的力量,它處理的是「感官的介面」。有時候,創作可以碰觸到行動者無法觸及的地方。比方說,在我們談的這些議題裡,經常會有一種很固定的形式和美學觀,那常常是依附在某種懷舊的情緒、土地的情緒之上。但更值得去思考的是:有沒有可能透過創作,去調動另一種不一樣的感受經驗。

還有,你身上有很多不同的角色身份。在面對議題時,當你要以「行動者」的身份介入,和以「創作者」的身份去回應,這兩個層次可以分辨清楚。

創作者:

可以認知到作品在議題上發揮效果的時候,他們是不是就可以不用分得那麼明確?

觀眾5:

「有效」其實是一個迷思。現在常常會談「有效不有效」,但我覺得它有一種擴延性的問題。你不是因為做了什麼,它就會自動變得有效;而是你先去做,然後在某些行動或運動的場域裡,或許沒有辦法出現的東西,就可能在這裡發生。當然,也有可能什麼事都不會發生。

但我的意思是,對我來說,那個「有效」可能更多是關於溝通或傳達時所發生的效果,而不是直接服務於運動的「有效性」。那是另外一回事。

所以我覺得,還要看你要對話的觀眾是誰。因為今天我也可以選擇說,我只想對某些人說話、我就是要表態,其他都不重要。也可以這樣做。但如果是那樣的策略,就不會像現在這樣,還有一個更大的空間去展開討論。

與談人:

其實當我要稱呼婷雯的時候,我常常會想:她到底是導演,還是藝術工作者?因為這兩種身份裡,都有一個共通點,就是創作既是表達,也是一種溝通的方式。導演通常帶著憤怒去創作,但在面對觀眾時,又得帶著情緒去溝通。這件事其實很重要,而且我覺得它是有效的。

像我自己在看完婷雯的作品之後,就很想帶著我的學生去行動。當時我還在當美術老師,就想著:既然仲介可以在田裡插牌,那我們也可以插上我們的牌子。甚至我想過讓學生畫滿許多牌子,插在田裡,去表達我們的回應。這其實也是一種創作,只是形式不同,但它已經轉換成行動。

觀眾9:

從頭到尾我情緒都很滿,有點不知道怎麼整理。但我還是想先說,我真的很感謝也很開心婷雯邀請我參與,從前期的討論,到後來來到宜蘭。我是彰化人,我的阿公阿嬤在彰化鄉下務農,但我的爸媽是住在市區,所以我是長在城市裡。我的生命經驗,和土地的連結,從小到大,我一直聽爸爸和叔叔嫌棄那塊田,說那塊田很糟,因為在高壓電塔附近,在彰化竹塘,他們會說那是一塊惡地,是個很不好的地方。無論從科學還是迷信的角度,都覺得不好。所以我從小就聽著他們討論,這塊田以後不會有人要,甚至賣都賣不掉。

一直到去年爺爺過世,我們家也面臨這塊田的去留問題。我看到老人家對田的不捨和掙扎,爺爺腿摔斷了還要去巡田,奶奶明明腰直不起來,還是堅持那塊田要留著,還希望兩個兒子能回去種。那種情緒真的很複雜。對我自己來說,有很多事情讓我覺得好像應該要把這條和土地的連結剪斷,乾脆切掉。但在跟婷雯討論的過程裡,我去感受她的情緒,體會到那些矛盾。於是我開始去查很多法案,也看到不同的人在努力。慢慢地,我覺得自己身上好像長回了一塊血肉——原本以為早就沒有的東西。

我也常常是這樣,坐在電腦前,打不出東西來,只能卡在那裡。但今天在這裡,聽到這麼多不同的聲音,我真的覺得是一個非常棒的呈現。

觀眾10:

我想分享一下,為什麼我特別喜歡這塊土地。因為這裡是我生長的地方。剛進來的時候,我看到那張地毯,上面畫著一圈又一圈,越畫越小,就好像我們的土地一層一層被剝奪。到最後剩下的,可能就是被關起來的、失去自由的狀態。

二十多年前我看過一本《曠野的聲音》,裡面有一句話讓我很感動。它說:印地安人有一句願語——「當最後一棵樹被砍倒,最後一條魚被抓走,最後才發現鈔票不能吃,只能拿來擦屁股。」那時我就覺得,我們對土地的感情,其實不是突然出現的,而是因為土地養育了我們的人文,而不是建築物。

剛才有人提到,每年有三百戶建築在蓋。但就算把這三百戶換成企業家或人文學者,也不可能複製出土地所養成的文化。土地的養分,是幾百年積累下來的,不是可以用「帶進來」的方式取代的。所以當土地不斷流失,我會覺得我們的根一層一層被剝奪。

就像雪隧通車以後,我的感受特別深。我是勞工,每天到別人家裡工作(我貼壁紙),特別能感受到那種老人家單純、客氣的氛圍。但我自己的感覺是隨著外地人進來,氣氛變了,不是老人家變了,而是他們感受到被侵略。台北人帶著商業利益進駐,立法雖然有規範,但很多時候卻特別放利給在地人,讓在地人也能分享到一些利益。當多數人都能分到利益,反對的聲音自然會減少,剩下的只是少數人還在抗議。可是等破壞真的發生了,往往就已經太遲了。

所以我特別想感謝,還有一些外地人,真心愛這片土地,願意跟我們一起守護它。因為土地養育我們,我們也需要回應它,守住那份純粹的良性。

創作者:

我覺得很珍貴的是,大家都在分享自己的經驗,然後面對這個作品時,也帶出了不同的藝術感受。因為這個議題真的很複雜,裡面充滿矛盾,但同時很多不同的立場其實都可以成立。

那在這樣的情況下,到底要怎麼生產出自己的敘述?這就是我一直在嘗試的事情。這個作品對我來說,也必須是誠實的,它要有很個人的部分,但同時也能引出一些公共性的討論。

與談人:

其實聽到大家對藝術作品的這些回饋,我真的很開心。因為你們知道,我的工作是老師,當初我能聯繫到婷雯,也是透過她的老師。某個部分來說,雖然這件事跟土地本身沒有直接關係,但當我看到任何一個年輕人的想法被提出來時,都會帶來希望。

所以,能夠參與到今天的討論、被邀請來和大家一起交流,我覺得是一件很榮幸也很感動的事。謝謝。

©2025 Ting-Wen You. All Rights Reserved.